![]()

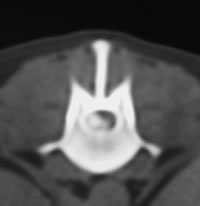

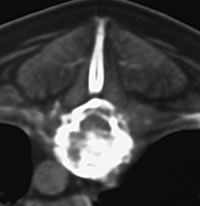

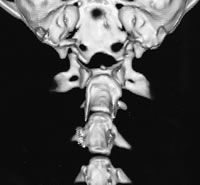

| 3 神経疾患における画像診断の進歩 獣医療において,CTとMRIが導入されてから多くの神経疾患の生前診断が可能となってきている.CTとMRIでは画像特性が大きく異なるため,それぞれの装置で得意とする疾患が多少異なることを,診断を依頼する獣医師も知っておくべきである.CTは,X線を用いた断層撮影装置で,頭蓋骨や椎骨といった骨格系疾患の診断に極めて有効である.一方,MRIは磁場を用いて撮像する装置で,脳や脊髄といった中枢神経系の描出に優れている. 以前は,1スライスごとに撮影をするCTが主体であったが,現在では獣医療域においてもらせん状に撮影するヘリカルCTが主役となってきている.また,3Dの構築を行うソフトが発達し,高精度の立体構造が構築できるようになってきている.これらの画像は,手術支援またはインフォームドコンセントに役立っている.CTは,神経疾患の領域では,頭蓋骨や椎体の骨折,環軸椎亜脱臼や半側椎弓などの椎骨奇形,椎間板ヘルニア(IVDD)に代表される石灰化物質の椎孔への突出,変形性脊椎症などの関節の変性性変化などの診断に極めて有効である(図2). |

|||||||||

|

|||||||||

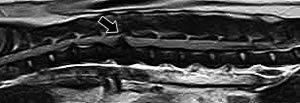

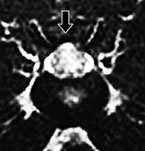

| ここで,CTのトピックスをひとつ紹介する.CTでIVDDの診断を行う施設が増えているが,CTと脊髄造影のどちらが優れているかという,質問をよく受ける.CTでのIVDDの診断率は約93%と報告されており,残念なことに脊髄造影との間で明らかな診断率の差は認められない.また,線維輪が脊髄を圧迫しているタイプやHansen 型のIVDDでは,単純なCTの撮影のみでは診断することができず,見落としが生じる可能性が指摘されている.さらに,CTでは進行性脊髄軟化などの脊髄の状態も把握することができない.したがって,IVDDの診断にのみに限ると,単純なCTの撮影のみでは脊髄造影以上の情報は得られないと考えている.CTの撮影は,飼い主へのIVDDの病状説明と,手術のオリエンテーションの目的と割り切って撮影を行っている. MRIは,他のどのような診断ツールよりも中枢神経疾患の描出に優れており,これらの疾患を疑った時には可能な限りMRIを撮像することが理想的である.その他には,発作などの脳の疾患が疑われた時,臨床徴候と脊髄造影所見が異なった時,脊髄造影で病変が多発していた時には,MRIの撮像を行うことを推奨する.筆者の施設には1.5TのMRIが設置されており,神経疾患の確定診断を得るためには,やはりほとんどの症例でMRIの撮像を行っている.近年では,普及型MRI(ペットMR:飛鳥メディカル)も販売されており,大学病院以外にもMRIのある施設が増えてきている.関東地方には大学病院や画像診断センターも含め多くの施設でMRIを利用することができるが,筆者の知る限り,北海道,東北,関東,近畿,中国,九州のいずれの地域においてもMRIが利用できるようになっている. MRIは,神経疾患の診断には必要不可欠のものになりつつあり,撮像することにより多くの情報を得ることができる.MRIは,脊髄造影やCTと異なり,T1強調画像(T1WI),T2強調画像(T2WI),水抑制画像(FLAIR),造影T1強調画像(ChT1WI)などの複数の条件の画像を見比べて診断を行うので,MRIを正しく読像するためにはこれらの画像特性を理解しておく必要がある.椎骨の不安定性を診断するためのダイナミックMRI,脳血管障害の診断に有効なMRA及び拡散強調画像,脳脊髄液(CSF)の流れを動的に把握するためのシネMRIなども獣医学領域において臨床応用され始め,様々の疾患の診断に実用化され始めている. 筆者の施設では,IVDDの診断が圧倒的に多いが,脳腫瘍,水頭症,脳炎,前庭障害,脊髄空洞症,脊髄腫瘍,線維軟骨塞栓症,脊髄炎,ウォブラー症候群,馬尾症候群などの診断でMRIを用いる機会が多い(図3). |

|||||||||

|

|||||||||

|

|||||||||

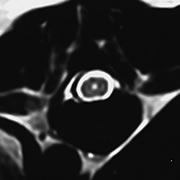

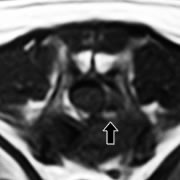

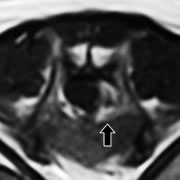

| 獣医療域においても多くのMRIについての情報が蓄積され始め,MRIを撮像することにより中枢神経系腫瘍の種類や疾患の予後を推測する試みが行われている.犬や猫の中枢神経系の腫瘍では髄膜腫が最も多く,手術でも比較的摘出しやすいため,他の腫瘍との術前の鑑別は重要である.多くの報告から,犬や猫の髄膜腫も人と同様に,ガドリニウム製剤を投与後のT1WIにて均一に増強される腫瘤塊を認め,髄膜との付着部にdural tail signを認める.このように,犬や猫においても,MRIは病理診断とまでは言えないまでも,ある程度は術前に腫瘍の種類を推測することが可能となってきている.今後,これらのエビデンスが蓄積されていけば,獣医学領域においても確度の高い診断が可能となるものと確信している. MRIは,疾患の予後についても多くの情報をもたらしている.以前は,IVDDで深部痛覚の無い症例では“48時間ルール”が重要視されていたが,現在は深部痛覚が無くなって48時間以上経過しても改善を認める症例は少なくなく,時間よりも脊髄のダメージの程度が予後を左右することがわかってきている.そこで,近年では脊髄の状態を確認できるMRI像とIVDDの手術の成績との関係が注目され始めている.椎間板の突出部の周囲の脊髄に,T2WIで高信号の領域を認めた時には,手術を行っても予後が悪いと報告されている.2005年のAmerican College of Veterinary Surgeryの年次大会の教育講演においてもDr. Faisslerがこの件を話題にしている.筆者の施設においても,同様の傾向が認められ,Grade Vbでこのような所見が認められた時に,改善する症例はほとんどない(図4A,B).一方で,Grade VbであってもT2WIで高信号の所見を認めないときには,予後が良いことが多い.これは,後に述べるリハビリテーションの発展も寄与しているのかもしれない.近年,医学領域では,椎間板の自然退縮とMRI像について検討がなされている.人では遊離脱出した椎間板が,リング状に造影されるものは高率に自然縮小するというエビデンスがある.犬でも,同様の傾向が観察され(図4C,D),このような情報も手術と保存療法のどちらを選択するのかの決定の一助となる.このような背景から,IVDDにおいてMRIを撮像することは,椎間板の突出の有無の確認のためのみでなく,治療方針の決定や予後の把握としても重要な位置を占めると考えている.このように,MRIは動物医療においても神経疾患の中心となり多くの情報を得ることができることは明白である.今後,これらの領域における研究が盛んとなり,多くのエビデンスが蓄積することにより,新時代の治療方針が確立することが期待されている.将来的には,陽電子放出型断層撮影装置(PET),単光子放射線コンピューター断層撮影装置(SPECT),光トポグラフィー,fMRIなどといった特殊画像診断が獣医療にも導入される可能性があり,その動向が注目されている. |

|||||||||

|

|||||||||