![]()

| 4 脳脊髄液検査のガイドライン作成

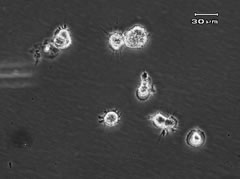

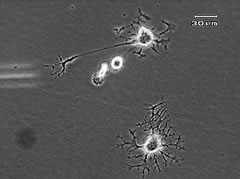

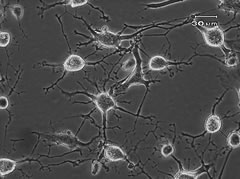

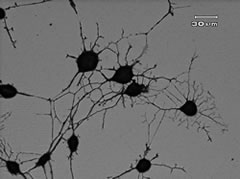

近年では,中枢神経疾患を診断する時にCTやMRIによる画像診断が一般的となりつつあるが,画像のみで診断が得られない症例も少なくない.このような症例においては,脳脊髄液(CSF)を採取して,その性状を分析することにより多くの情報を得ることができる.医学領域では,CSF検査が神経疾患を診断するための重要な検査のひとつに位置づけられているが,残念ながら獣医学領域では未だ一般的ではない.獣医学領域では,CSF検査を行って「何が」,「どこまで」診断が可能であるのかに関する情報が少なく,全身麻酔が必要なことや合併症の危険性があるという理由から,ほとんどの施設で行われていないのが現状である.神経疾患の専門診を行っている一部の獣医療施設では,感染症の診断や画像診断を確定させる目的でCSF検査が行われている.現在,小動物臨床領域ではCSF検査のガイドラインが策定されていないため,施設間で検査方法や検査項目が異なるという問題点がある.そこで,獣医神経病研究会では,CSF検査の方法を画一化させ,施設間における検査結果の比較を可能とするために,現在ガイドラインの作成を行っている. ガイドラインは,CSF採取の手順や各検査項目の基準値及び測定意義が中心となっている.CSF採取後は,直ちに色調を確認し,細胞数をカウントする.次いで,比重,細胞の種類,総蛋白量,Pandy testなどの一般性状の検査を行うことを推奨している.医学領域では,CSFの一般性状の検査の他に生化学検査などさらに詳細な検査を行うことにより疾患の鑑別が行われている.現在,作成中のガイドラインでは,犬のCSFにおける生化学検査の基準値と測定意義についても掲載する予定である.筆者は,過去に正常犬のCSFを用いて,医学領域で診断に有効とされている項目の基準値の算出を試み,さらにMRIで診断を行った400例以上の犬のCSFを用いて生化学検査の疾患特異性についての検討を行ったことがある.犬においても,CSFのLDH,AST,CK,GLU,Ca2+,Cl−,LDHアイソザイムの測定が可能である.CSF中のLDHとASTは炎症性疾患時に高値を,CKは水頭症などの頭蓋内圧亢進時に高値を認める傾向がある.GLUの低値は細菌及びウイルス性の炎症を,Cl−は予後を反映する可能性が示唆されている.これらの項目は院内でも測定が可能であるため,有用な検査項目のひとつになり得ると考えている. 近年では獣医学領域においてもニューロンやグリア細胞に特異的なマーカーを測定したり,疾患特異的なマーカーを測定するなど,臨床応用可能な特殊検査が増えてきている.医学領域では,神経特異的エノラーゼ(NSE)はニューロン,ミエリン塩基性蛋白(MBP)は髄鞘,S100蛋白はグリア細胞の破壊のマーカーとして有用であると考えられている.過去の報告において,犬のCSF中のNSEやMBPもニューロンや髄鞘の破壊と関連しており,その計測の有用性が示唆されている.実際に,MRIにおいて中枢神経の炎症や軟化が認められる症例ではNSEの高値を認める.CDVなどの脱髄性脳炎においては,MBPが高値を示す傾向がある.最近では,壊死性脳炎のマーカーとして抗GFAP抗体の測定が有用であると考えられており,動物専用の検査センターでも測定が可能となっている.東京大学の松木らは,壊死性脳炎における抗GFAPの診断感度は約90%以上と報告している.画像診断のみでは炎症の種類までは特定できないが,CSF検査を組み合わせることによって生前での鑑別診断が可能となってきている.これらの特殊検査項目の犬や猫での基準値や測定意義についてもガイドラインで示す予定である. その他には,てんかん患者におけるCSF中のγアミノ酪酸(GABA)やグルタミン酸などアミノ酸の測定,分離不安症におけるDOPACやホモバニリン酸(HVA)などの神経伝達物質の測定,ナルコレプシーにおけるオレキシンの測定も犬で検討され始めており,これらの検査法が確立すると神経疾患を診断する時のCSF検査の重要性がさらに高まると思われる. 5 神経再生医療の現状と将来 現在,獣医学領域においても最新医療のひとつとして再生医療が注目されている.難治性神経疾患の治療においても再生医療の期待は高く,現在では多くの施設で研究が行われている.本邦においても,一部の動物医療施設においてすでに神経再生医療が実施されている.ここでは,我々が研究を行っている,脊髄損傷における再生医療の現状と将来展望を述べる. 外傷や椎間板ヘルニアなどによる脊髄損傷は小動物臨床で最も多く遭遇する神経疾患のひとつである.重症例では現在の医療技術を駆使してもその機能回復は困難であり,未だ脊髄損傷の画期的な治療法は確立していない.従来,脊髄神経の再生は不可能であると信じられてきたが,最近では神経幹細胞を用いた脊髄再生医療が注目されている. それらの中で,我々は骨髄間質細胞(BMSCs)が採取及び培養が簡便で,臨床的に最も有用な細胞源であると考えており,科学研究費補助金(18780240)を獲得して基礎的な検討と臨床治験を行っている. 我々の知る限り,犬のBMSCsの神経系細胞への分化の可能性や移植後の治療効果について十分な検討は行われていない.最初に,犬のBMSCsのニューロンへの分化の可能性を検討した.犬のBMSCsを神経分化誘導培地で培養したところ,ラット,マウス,猫,ヒトと同様にニューロン様の形態へと変化し(図5A〜C),その形態変化率は約65%であった.ニューロン様の形態へと変化した全ての細胞で,ニューロンのマーカーであるNSE(図5D)及びneurofilamentが陽性で,その陽性率は約90%であった. |

|||||||||

|

|||||||||

| したがって,犬のBMSCsも高率でニューロンへと分化する能力を有している可能性が明らかとなった.そのような背景から,我々の施設では,深部痛覚の消失している脊髄損傷の犬を対象にその移植効果を検討している.飼い主の同意が得られた症例に対し椎体固定術を実施し,その際に骨髄を採取してBMSCsを分離・培養している.移植に必要な数のBMSCsが得られたら,透視下にて大槽または損傷部位直近の脳脊髄液中に注入し細胞を移植する(図6).我々の施設では,現在までに移植を行った約20%で,西田や中山らの報告では約50%の症例で何らかの改善を認めている.したがって,骨髄間質細胞を用いた再生医療は,犬の脊髄損傷の治療として有用である可能性が示唆されるが,治療が確立するまでには,治療時期,治療に必要な細胞数,移植細胞の分化の度合い,治療効果の判定方法など検討すべき点は多い.これらの点を解決すれば,神経再生医療は究極の治療となり得る可能性を秘めている.今後,さらに検討を重ね臨床応用を目指す予定である. | |||||||||

|

|||||||||