![]()

| 5 オランウータンの空中散歩 ─ おらんうーたん館 ─ オランウータンは,展示の難しい動物の代表である.彼らはまったく活動的ではないし,仲間とのコミュニケーションが見られる動物でもない.実際に野外でも,自分から積極的に行動することはないらしい. われわれは,そんなオランウータンの行動展示に取り組んだ.これまでの動物舎の天井を開けて,高さ17mの塔を建て,13.5m離れた場所にもう一本の塔を建てて,2本をロープで繋いだ.最初は,オランウータンらしく体重を三点で支えながら慎重に渡っていたが,三週間を過ぎた頃から,テナガザルのようにブラキエーションで渡るようになり,その後,さまざまな渡り方で空中散歩を楽しむようになった.続いて20歳,体重140kgのオスが広島から移籍してきたが,彼も一カ月足らずで,空中散歩をするようになった.野生では,高さ20mを超える樹上で生活するオランウータンにとって,この程度の高さはまったく問題がないばかりか,2本の塔を往復することでオランウータンに活力が生まれたことは間違いない.オスの移籍一年後にして,早くもメスは出産し,落ち着いて育児をしている(図3).環境エンリッチメントによる行動展示が,オランウータンの快適な生活をうみだし,その心理的解放が繁殖へと繋がったのだと考えている. この空中散歩施設では,オランウータンの「ジャンプをしない」という特性を利用して,観客のすぐ近くにまでオランウータンが近づけるように設計したのだが,想定通り彼らはまったく観客側へ来ようとしなかった.このことによって,われわれは,次の室内展示施設を建設する際に,さらに思い切った計画を立てることができた.施設内には,高さ12mの場所にオランウータンの居場所を設け,客の目線にあるハンモックの位置まで彼らは降りて来ることができる.平らな床をなくしてあるので,彼らはハンモックより下に降りてくることがない.そして,この施設には,ガラスやオリといった,観客とオランウータンを隔てる構造物がなく,一つの空間をオランウータンと人間が共有していることになっている.

|

|||

| 6 ホッキョクグマのダイビング ─ ほっきょくぐま館 ─ ホッキョクグマは,アザラシを主食とすることで,海へ進出したため,ヒグマにくらべ首が長く,頭が小さく進化した.そのことが水中での活動に有利であることを知るためには,彼らの水中行動を観察するのが一番である.長い首は水中での方向転換に役立ち,小さな頭はダイビングをしても水しぶきが上がらないほどだ.そして,銀色の長い毛が水中で揺らぐ様は実に美しい.それらホッキョクグマの特徴を展示するため,長いプールを水族館式に横から見られるようにして,ダイビングのために絶壁も用意した.彼らは,水中に投げられた小さなイカナゴを目指して,2.5mのダイビングを見せる.そして,2頭が水中でもつれるように遊ぶ姿は,迫力よりも美しさを感じさせてくれる. われわれは,ホッキョクグマの水中での美しさと同時に,ホッキョクグマの迫力をどのようにして展示するかを検討し,最大の特徴であるアザラシ狩りを活用した体験展示を考案した.ホッキョクグマは,結氷した海で息継ぎのために顔を出したアザラシを襲って食べている.ホッキョクグマの放飼場にカプセルを設け,そこから観察者が顔を出せば,まさにアザラシの気持ちになってホッキョクグマを観察することができる(図4).顔を出した観察者の頭上にホッキョクグマの大きな顔が向かってくる迫力に,圧倒されない人はいない. このほっきょくぐま館では,まずは水中を自由に泳ぎ回るホッキョクグマを観察し,その後,観察者は北極海の海底へと進んでいく.そこでは,エビやオオカミウオ,ギンポといった海底の生物を観察し,次にホッキョクグマがアザラシ狩りをしている海の底へと移動していく.そして,アザラシの気持ちになってカプセルから顔を出すと,そこにはホッキョクグマが待ち受けているというストーリーになっている.無事,海へ戻った観察者は,壁に書かれているイラストでホッキョクグマの一年を学び,もう一度ホッキョクグマのダイビングを観察して階上へ上がり,地上でホッキョクグマと対面する.ここは水堀で仕切られているため,人とホッキョクグマを遮るものはない.

|

|||

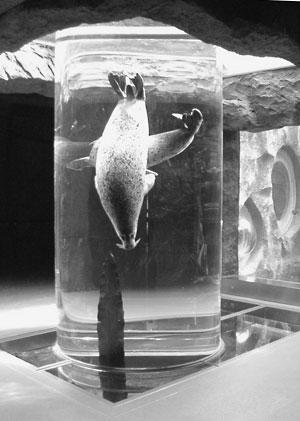

| 7 アザラシの好奇心 ─ あざらし館 ─ ゴマフアザラシは,流氷とともに北海道へやってきて氷上で出産し,育児を終えて北の海へと帰っていく.基本的な行動は,呼吸のために海面に顔を出し,海底近くで餌を探すため,縦に泳ぐ動物である.もちろん,のんびりと水面を漂うように泳ぐこともある.われわれは,広さ約125m2のプールに水深6メートルの大水槽を設け,横から垂直方向の行動を観察できるようにした.さらに,その水槽と上下で連結しているマリンウェイへとアザラシは移動することができる.マリンウェイは観察室の中央にあり,アザラシは観客の真っ只中へ顔を出すことになる.水中のアザラシはまったく警戒心がなく,好奇心に駆られて多くの観客を見に,自分の意志でマリンウェイへと入ってくる(図5).この施設では,アザラシは人に対する警戒心を見せず,子育ても非常にゆったりと行っており,出産初日からこどもを連れて泳ぐ姿が観察され,野生状態よりもずっと快適に暮らしているように思えた. また,大水槽には,テトラポットが設置されており,ウグイがその中を安全なすみかとしている.ウグイを見つけたアザラシは水面から一気に水底へと潜水してくるが,危険を察知したウグイはいち早くテトラポットに逃れ簡単には食べられない. このあざらし館は,北の小さな漁港をイメージして建設しており,岩場にはウミネコ,オオセグロカモメらが群れで展示されている.自然界でアザラシとともに生息する鳥と魚を共生させた.その他,シロサケの稚魚を飼育し漁業とアザラシの問題を提起したり,増毛漁協の協力で地元の魚類やクラゲ,タコなど北海道の海で暮らす動物のいくつかも展示している.旭山動物園では,動物はそれ一種では生存し得ないということを今後の展示のテーマにしていきたいと考えている. われわれは,野生動物の魅力をその特徴的行動を展示することで多くの人に伝えたいと考えている.その行動とは,進化の過程で彼らが生き抜くために獲得した能力に他ならない.そして,彼らの特徴的な形態も,生き抜くための能力をもっとも発揮しやすいようにと進化した結果なのである.すなわち,野生動物の特徴的な行動こそが,かれらの特徴的形態を説明していると言える. 旭山動物園を訪れる多くの人々は,人と違う形態をしている動物たちが,実はある環境のもとでは,明らかにわれわれよりも優れた能力を発揮していることに対して,素直に感動しているのである. われわれは,これらの行動展示によって,野生動物の魅力を観察者に感動を持って伝えることができれば,多くの人々が野生動物との共生を希望するようになり,そのことが最終的には最も有効な野生動物を守る原動力となってくるものと考えている.

|

| † 連絡責任者: | 小菅正夫(北海道旭川市旭山動物園) 〒078-8205 旭川市東旭川町倉沼 0166-36-1104 FAX 0166-36-1406 |