![]()

|

旭山動物園の取り組み

小菅 正夫†(北海道旭川市旭山動物園長・北海道獣医師会会員)| 旭山動物園は,1967年に日本最北の動物園として開設された.特徴は,北方系動物と地元北海道産動物の飼育展示である.1980年代に入り,多くの動物園が入園者数の減少に悩み,当園も例外ではなかった.その減少傾向の真っ只中,われわれは「旭山動物園のあり方」をさまざまな角度から検証していった.その一つが,魅力的な展示である. そして,1997年,開園30周年を迎えるに当たり,その試案を形にする機会が訪れた.旭山動物園は「伝えるのは命」をテーゼとして,野生動物の命の輝きを展示する「行動展示」を具体化していくこととなった. |

|||

| 1 鳥を飛ばす ─ ととりの村 ─ はじめに手がけたことは,鳥を飛ばすことであった.鳥の特徴的な行動は飛翔である.これまでは,仮切羽という方法で鳥を飛べなくして,広い池に水鳥を展示してきたが,危険回避ができないため,ガンもカモも水辺から離れようとしなかった.その水禽池を完全に覆うように広さ3千m2,高さ14mのネットで覆い,その中に観察者を入れ,展示方式はパススルーとした.そのことによって,鳥は飛翔可能となり,彼らの危険回避距離が極端に短くなった.そして,ガンの特徴である地上での採食行動が発現し,カモとの行動の違いが観察できるようになった.さらに,飛べるという安心感からか,多数の繁殖が見られるようになり,これまで日本の動物園では繁殖が見られなかったヒドリガモも放飼2年目で自然繁殖するようになった. |

|||

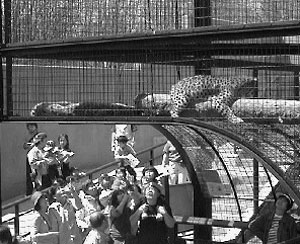

| 2 頭上で休息 ─ もうじゅう館 ─ もうじゅう館の展示では,ネコ科動物の行動比較をテーマとした.ネコ科動物の特徴は待ち伏せ式の狩りに集約されるが,狩りを動物園で再現することはできず,どうしても映像などに頼らざるを得ない.次の行動はというと,休息である.そこで,休息の比較展示を企画した.当園には,Panthera属のライオン,トラ,ユキヒョウ,アムールヒョウ,クロヒョウを飼育している.大型のライオンとトラは地上で休息するため,ライオンには大岩を用意し,トラには日陰に木チップの寝床を観察窓の前に設置した.ライオンは大岩の上で日光浴をしながら休息し,トラは観察者の目の前で横になる.近い所からの観察は,ヒゲの動きや,寝返りなど,より細かな行動の変化に注目させることができる.また,小型ヒョウは,同地域に分布する大型ヒョウを避けて崖の上や樹上で休息するため,クロヒョウには高さ5mの絶壁を用意し,アムールヒョウ等にはさらに空間にせり出した高さ2.5mの擬木を設置した.そして,その真下に観察者が入れる構造とした(図1).それによって,大型ヒョウと小型ヒョウとの休息の違いを比較展示することができたし,頭上で遠くを眺めながら休息するヒョウの腹や足の裏を観察できるという魅力的な展示手法となった.

|

|||

| 3 ニホンザルの能力 ─ さる山 ─ ニホンザルの能力は,樹上生活に適応した,垂直移動とジャンプ,そして高所でのバランスである.そこで,さる山には高さ9mの岩山と12mの擬木を作った.岩山でのフリークライミングやほとんど手がかりのない擬木に抱きついてスルスルと登る様子を見ていると,ニホンザルの持っている能力に驚かされる.また木を揺らし,反動をつけてジャンプする様子や,細い枝やロープの上を移動するバランス感覚には脱帽せざるを得ない. また,退屈を感じることができるサルの仲間の行動展示には,環境エンリッチメントによって彼らの能力を発揮させることができる.野生での日常行動は,ほとんどが採食に関係している.彼らの採食行動とは,ただ,食べるだけではなく,その前に,食物の発見と採集が不可欠である.これまでの動物園では,サルたちが,食べ物を発見し,それを採るという行動をサルから奪ってしまっていたのだ.さる山の床の一部を土間にして草の種を播いておき,その上をエキスパンドメタルで覆ってある.草の芽がメタルの隙間から出てくると,サルたちが指先で器用に草先をつまんで食べている.その他,床に敷いたチップにはムギなど雑穀を撒いておくことで,サルたちがチップの中から小さな穀類を探し出して食べたり,箱の中に入れられた殻付きピーナッツを出すために木箱を懸命に転がしたり,さまざまな採食行動が観察できるようになっている. これらの環境エンリッチメントは,サルたちを何もすることがない苦痛から解放することを第一の目的としており,われわれの行動展示は,観光エンリッチメントによる動物の福祉に根ざしたものなのである. |

|||

| 4 ペンギンは水中を飛ぶ ─ ぺんぎん館 ─ ペンギンといえば,陸上をよちよち歩く姿が人気を呼んでいるが,彼らの能力は水中でこそ発揮される.鳥類中,もっとも水中活動に適応した種がペンギンである.水中を自由に飛び回り,食べ物を追って水深100mよりも深く潜水することができる.その能力を発揮させるには,広い水面と十分な水深が必要である.しかしながら,両者を両立させて展示性を高めることは難しいことであったが,われわれは,水中トンネルを設置することで,水中からペンギンを観察することを可能とした.それによって広い水面を飛ぶように旋回する様子や,長いフリッパーを使って優雅に潜水するキングペンギンの姿を間近に観察することができるようになった(図2).また,ジェンツーペンギンが水中に漂うオキアミをついばむ時,趾を器用に使って舵を取りブレーキを掛けながら体を水中で安定させる様子や水中からロケットのように飛び出して上陸する様子も水中から観察することで,彼らが水中を飛ぶ鳥であることが実感できるであろう. このぺんぎん館では,入り口を暗くしてオーロラのイメージを演出し,極地へ踏み行った印象を与え,それから観客をペンギンの海へ誘い,水中トンネルからのペンギン観察となっている.そして,ぺんぎん館の中を歩きながら2階へ上がり,冷暖房設備のある室内展示場を見てから,トンネルの設置してある水槽をもう一度横から観察し,外に出て,水面からの観察をする順路になっている.屋外観察では,ペンギンたちが観察者の目の前で羽を繕っており,光彩の色から羽毛の様子まで,細かな観察が可能となっている.

|