1 系統分類学

ウサギ目Lagomorphaは,ナキウサギ科Ochotonidaeとウサギ科Leporidaeの2つの科(family)から構成される.ナキウサギ科にはナキウサギ属Ochotonaのみが設けられているが,ウサギ科にはアナウサギ属Oryctolagusやノウサギ属Lepusなど,多くの属(genus)が含まれている(表1).なお,ウサギ類は,古くは齧歯目Rodentiaに編入されていたが,現在はウサギ目として独立した目(order)を形成している.

ペットとして広く飼育され,一般にウサギと称されているもの(いわゆる飼いウサギ)は,アナウサギ属のアナウサギO. cuniculus(1属1種)を改良して作出したものである.すなわち,ウサギには多様な外貌の個体が存在するが,それらはすべて同一種であり,ダッチやイングリッシュなどは,種(species)を示しているのではなく,品種(breed

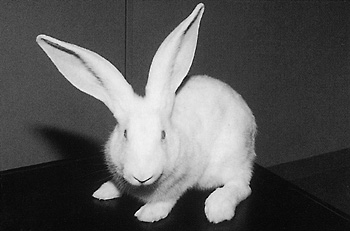

variety)の名称か,あるいはそれに類した名称にすぎない.こうしたウサギの品種等には150種ほどが知られている.愛玩用としては,ドワーフ(dwarf)(図1)やロップイヤー(lop ear)(図2)などが飼育されていることが多い.

また,アナウサギのほか,まれにナキウサギ類やノウサギ類がペットとして飼育されていることもある.

図1 ドワーフ(dwarf) |

|

図2 ロップイヤー(lop ear) |

(※クリックすると拡大します)

|

2 由来と飼育の歴史

アナウサギは,本来,フランスやイベリア半島(スペイン,ポルトガル),アフリカ北西部に生息していたものである.

ところが,中世以前にローマ人がこれらのウサギを捕獲してイタリアに運び,食用として飼育するようになったという.この食用のアナウサギは,塀で囲んだ土地に収容され,その内部で自然に繁殖が行われていたようである.この収容施設のことを“leporaria”という.

また,アナウサギは狩猟の対象とするために島々に放され,そこで猟犬を用いた狩猟が行われていた.こうしたウサギ狩りはヨーロッパの何カ国かに普及していたらしい.

しかし,アナウサギは,土壌を掘削する習性を有する.また,積極的に水中に入るとは思われないが,水中での遊泳も容易に行うことができる.したがって,アナウサギの収容施設や島々からの逸脱が起こったことは想像に難くない.こうして,アナウサギは,移入種としてヨーロッパ全域に生息するようになっていった.

その後,11世紀あるいは12世紀頃になると,従来のような放し飼いによる飼育ではなく,次第に人間の管理下で飼育や繁殖が行われるようになり,真の意味での家畜化が成立していく.

アナウサギの飼育が一般化すると,突然変異により原種とは異なる外貌を示す個体が誕生した場合に,それを珍重する傾向が生ずるようになる.おそらくは,そのような突然変異の形質を保存したのであろう.さまざまな形質を示す品種ないしはそれに類する個体群が確立され,それにともなって飼育の目的も多様化するにいたっている.

現在,アナウサギは,多くの品種等が世界各国で飼育され,食用のほか,毛皮用,あるいは愛玩用に広く飼育されている.また,実験動物としても確立され,いくつかの系統が維持されている.

|

3 外 貌

飼育されているアナウサギの体サイズは,品種等によって大きく異なる.野生種に近いものは,頭胴長35〜50cm,尾長4〜7cm,体重1.5〜3kgほどである.しかし,小型の品種では,ポーリッシュ(Polish)のように体重が1kg程度のものがあり,一方,大型の品種では,フレミッシュ・ジャイアント(Flemish

gaiant)のように6kgを超えるものもある.

ウサギ類は,一般に耳が長いことが特徴であるように考えられがちである.確かに他の哺乳類に比べれば,アナウサギの耳介は大きく,長いといえるであろう.耳長は一般に6.5〜8.5cmに達する.また,実験動物として使用されているニュージーランド・ホワイト(New

Zealand white)やジャパニーズ・ホワイト(Japanese white)(図3)という系統のものは,さらに長い耳介を有している.なお,耳介は,多くの品種では直立しているが,ロップイヤー(lop

ear)のように垂れている品種もある.

ただし,ウサギ類を他の哺乳類から分け,一つの独立した目としているのは,耳介が長いことによるのではない.実際,アナウサギ以外のウサギでは,耳介が長いとは限らないのである.たとえば,ナキウサギ科の種は耳介が小さく,モルモットのような体形をしているし,ウサギ科のなかでも,アマミノクロウサギPentalagus

furnessiなどの耳介は小さいのが特徴である.ウサギ類を特徴づけているのは,後述のように特異な歯の形態である.

また,アナウサギは後肢がよく発達しており,これを用いて跳躍を行う.一般的な品種の後肢長は8.5〜11cmである.なお,四肢の掌及び蹠は被毛で被われている.

全身の被毛の長さは,標準的なもののほか,レックス(rex)のように短毛のものや,アンゴラ(Angora)のように長毛のものまでさまざまである.このほか,毛色も多岐にわたり,野生色から白色のアルビノまで,種々が認められている.

図3 ジャパニーズ・ホワイト(Japanese white) |

|

|

![]()

![]()