![]()

|

エキゾチックアニマルの生物学(V)

― フェレットの診療の基礎(1)―

フェレットMustela putorius furo はイタチ科Mustelidaeに属する動物である.イタチ科はイヌ科Canidaeやネコ科Felidaeとともに食肉目Carnivoraを形成している[10].すなわち,フェレットは,犬あるいは猫と比較的近縁であり,その感染症には犬,猫と共通のものが多く認められる.フェレットの感染症としては,ウイルス性[5]や細菌性[2],真菌性[4],寄生虫性[3,8]の多数の疾病が知られている. |

|||||||||||||||

| 9 感染症の予防 | |||||||||||||||

| フェレットの感染症の予防は,他種の動物におけるのと同様に,疫学的な配慮にもとづいて行わなければならないことはいうまでもない.すなわち,飼育環境を清浄に保つとともに,他のフェレットとの不必要な接触を避けることが重要である.また,フェレットは犬や猫,あるいはヒトとの共通の感染症に罹患する.そのため,フェレットに限らず,他種の動物,特に食肉目動物との接触についてもできるかぎり避け,さらに飼育者以外の人間との接触も制限することが望ましい. しかし,こうした疫学的な予防に加えて,一部の感染症についてはワクチンによる予防が可能であり,犬糸状虫症やノミ類の感染症に対しては薬物による治療的予防を行うこともできる. ただし,前々報[11]にも述べたように,こうしたワクチンや寄生虫駆除薬はフェレット用に開発されたものではなく,主に犬用あるいは猫用の製剤を用いることになる.その際には,あらかじめ有効性と安全性が確保されることを詳細に検討したうえで使用し,犬あるいは猫の場合以上に万一の副作用の発生に対する対応を講じておく必要がある.また,飼い主に対して効能外の使用であることを十分に説明し,その同意を得るべきである. |

|||||||||||||||

| (1)犬ジステンパー 犬ジステンパーウイルスはフェレットにも感染する.発症した場合は,犬の場合と同様に重篤な症状を示し,しばしば致命的となる.そこで,フェレットに対してもワクチンによる犬ジステンパーの予防を行うことが望まれる. フェレットに用いる犬ジスペンパーワクチンは,鶏卵培養を行って得たウイルスを用いて作製した弱毒生ワクチンがよいとされる[15].こうして調製されたワクチンがすべてフェレットに対して安全であるという確証はないが,現状ではこのタイプのワクチンを用いるのが無難であろう.なお,不活化ワクチンは,フェレットに使用する場合,効果が不確実であるという[5]. ワクチン接種を行っている親から生まれたコドモに対しては,生後6〜14週目とその2〜3週間後にワクチンを接種する[1].また,ワクチン接種を行っていない親から生まれたコドモに対しては,生後5週でワクチンを接種する[14]. アメリカ合衆国などではフェレット用にジステンパーワクチン製剤が開発されているが,それらの製剤のフェレットへの安全性は必ずしも高いとは限らないようである.そのため,アメリカ合衆国でも,あえてフェレット用のワクチン製剤を使用せず,犬用の製剤を用いることがあるという[5]. しかし,いずれにしても,日本においてはフェレット用のワクチン製剤は開発されておらず,フェレットには犬用製剤を使用せざるをえないのが現状である.現在,日本において流通している犬用のジステンパーワクチン製剤は,すべて他の疾病のワクチンとの混合となっている.不必要なワクチン成分をフェレットの体内に注入すべきではないと考えれば,できるかぎり混合している成分が少ないものを使用すべきであろう.ただし,実際には,日本で流通しているいずれのワクチンをフェレットに使用しても,特に大きな問題は発生しないようである.すなわち,ワクチン接種による副作用的な反応の発現は,それを犬に接種した場合と同程度であると思われる. なお,ワクチン製剤などの生物学的製剤は,国家による検定が必要であり,たとえ自身で使用する少量であっても,獣医師個人が輸入することはできない. |

|||||||||||||||

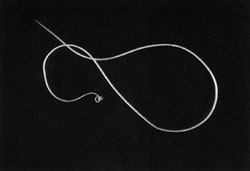

| (2)犬糸状虫症 フェレットには,多種の寄生虫の感染が認められる[3, 8].ただし,室内で飼育されている個体については,通常は検出される寄生虫の種は限られる.内部寄生虫としては,日本においては,瓜実条虫Dipylidium caninum(図1)や猫回虫Toxocara cati(図2),東洋眼虫Thelazia capllipaeda(図3),犬糸状虫Dirofilaria immitis(図4)の発生が知られている[8]が,その病害性を考えれば,犬糸状虫がもっとも重要であろう. 犬糸状虫は,犬及びその他のイヌ科動物を主たる終宿主とする線虫である.ただし,本線虫は,猫に寄生することもあり,また,フェレットにも寄生する[7].特にフェレットは,犬糸状虫にとって好適な終宿主となり,第3期感染幼虫の感染を受けると,高率に寄生が成立する.フェレットの心臓は犬に比べてきわめて小さいため,ごく少数の犬糸状虫成虫の寄生を受けただけでも,容易に死に至ることが多い.したがって,蚊の吸血を受ける機会がある環境で飼育されているフェレットに対しては,犬糸状虫症の予防薬を投与することを推奨したい. 犬糸状虫症予防薬としては,イベルメクチン6μg/kg,ミルベマイシン オキシム0.5mg/kg,モキシデクチン3μg/kgのいずれかを1カ月に1回の間隔で経口投与する[13].投与期間は,犬,猫の場合と同じく,蚊の発生の1カ月後から終息の1カ月後までとする.なお,上記の投薬量は実験的に求めたものであり,実際の臨床の場においては,フェレットの発育による体重の増加や,下痢などの不測の事態によって薬物の吸収が不十分になる可能性を考慮し,さらに高用量を処方するほうがよいと考えている. このほか,ドラメクチンによっても,上記の3種の薬物と同様にフェレットの犬糸状虫症の予防が可能であろうと思われるが,詳細な研究が行われていないため,フェレットにおける有効量は不明である. |

|||||||||||||||

|