![]()

|

「生物学的整形外科」の新しい展開(IV)

岸上義弘†(岸上獣医科病院院長・大阪市獣医師会会員) |

||||||

|

||||||

| <DEFK> 1 はじめに: 膝蓋骨脱臼に対する治療法は従来からいろいろと考案され試行されてきたが,脛骨の大きな角度の軸回転を伴う重度の膝蓋骨脱臼症例に対しては有効な手立てが無く,難渋を強いられてきた.効率よく確実に痛み無く脛骨回転を解除する方法が待望されていた.本法は,脛骨の重度回転を安全確実に矯正し,グレード3と4の膝蓋骨脱臼を無理なく整復することを目標に発案したものである. |

||||||

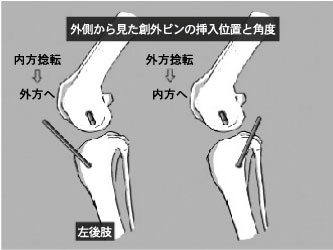

| 2 材料及び方法: 重度の脛骨回転を伴う膝蓋骨脱臼を持つ犬(8頭8肢,平均年齢1歳4カ月,平均体重2.4kg)に対して,次のような治療を実施した. 常法通りに麻酔を実施し,脱臼方向から膝関節にアプローチした.大腿四頭筋,膝蓋骨及び膝蓋靱帯を脱臼側の軟部組織から切離し,一旦反対方向へ脱臼させた.滑車溝を形成し,症例によってはパラガードを装着し,余剰の関節包を切開縫縮し,皮膚を閉創した. 次に脛骨の回転を矯正するための創外固定を装着した.大腿骨遠位に1本,脛骨近位に1本,それぞれ骨格に応じたネジ付きスタインマンピン直径1.6mm〜2.4mm(以下ピンと略)を外側から挿入した.ピン挿入の位置と角度は,それぞれのピン先端に人工糸を巻いて引き寄せたときに脛骨の回転が正しい方向に矯正されるよう,そして膝関節の可動域が制限されないよう,痛みが発生しないよう,Biomechanicsを考慮し慎重に決定した.大腿骨遠位ピンは,側方からの刺入とし,成長板を傷害しないように留意した.またパラガードを併用する場合には,まずパラガードを装着し,その脚部の隙間を通すように大腿骨ピンのとおり道を決めプレドリルとする.そして改めて外測から本格的なピンを挿入する.脛骨ピンは内方回転を矯正する場合には,斜め頭側から挿入した.外方回転を矯正する場合には,神経や血管に留意しながら斜め尾側から挿入した(図13).次に両ピン端が水平となるポイントにてピンを切断し,先端を半切り状態にしてから曲げ,人工糸が脱落しないようエポキシパテを微量盛りつけた.ピン先端同士を引き寄せる人工糸としてスプリング・ゴム・絹糸などを用いた.露出しているピンなどはすべて綿花と粘着包帯にて包んだ.約1週間の矯正期間とし,その後人工糸を除去した状態で観察し,脛骨回転が再発するようなら,さらに約1週間矯正した.脛骨の再回転が起こらないことを確認し,手術から計3〜4週間でピンを抜去した.もしも脛骨回転の矯正がうまく行かない場合には,オーバーリダクション(過矯正)を実施し,脛骨を過回転させる期間を数日設けた. |

||||||

|

||||||

| 3 結果と考察: 全症例において,効果的な脛骨回転の矯正と,膝蓋骨脱臼の無理のない整復に成功した. 従来の膝蓋骨脱臼治療法のなかで,脛骨の回転を矯正できるものは少なかった.種子骨と脛骨粗面を皮膚下において,人工糸で結び牽引するという方法(種子骨縫合法)もあるが,一期的であるため生体に無理がかかる,膝関節を曲げにくいことがある,人工物が長期間生体内で動き続けることによる炎症反応の可能性がある,人工糸がいつ断裂するか予想が付かない,もしも早期に断裂した場合には手術のやり直しが必要となる,脛骨の回転状態を見ながら矯正の度合いを加減したり微調整するということができない,などの短所があった.本法により,以下のことが示唆された. |

||||||

| (1)膝蓋骨脱臼を伴う脛骨の回転を外方であれ内方であれ,確実に矯正することができる. (2)脛骨の回転を矯正することによって重度の膝蓋骨脱臼を整復することができる. (3)関節周囲の軟部組織を伸展しながら,数日を掛けてゆっくりと矯正することができる.オーバーリダクションが可能. (4)矯正期間中であっても,膝関節を自由に屈伸することができる. (5)矯正の度合いを任意に微調整することができる. (6)矯正したあと,人工糸を除去してから数日〜1週間待ち,回転が再発しないことを見届けてから創外ピンを除去することができる.もし回転が再発するようであればピンは抜かず,ふたたび人工糸を装着する.手術の効果をより確実にすることができる[10]. |

||||||

| 2 膝蓋骨脱臼の診断法の新しい展開 <大腿骨のカーブ(図14a)> 膝蓋骨の内方脱臼の際には脛骨の内転があり,足先が内方を向くので,患者はこれを自分で矯正しようとして後肢全体を外転しようとする.その結果,大腿骨が外転する傾向がある.その時に画像上,大腿骨の遠位側に目立つ所見として,遠位側が内側にカーブして見えることがある.もともと大腿骨は解剖学的に遠位が尾側に湾曲しているので,外転すると当然遠位が内側にカーブし,外側に向かって凸側湾曲となる.この現象は,画像上,湾曲が強調されて見えるだけのことであり,骨が実際に変形しているわけではない.これは海外や国内の文献に多い「deformity」「malformation」「変形」「湾曲変形」という表現では正しくないと筆者は考えている.ほんの一握りの重傷の変形症例を除いて,ほとんどの症例においては変形はなく,骨切りなど必要としないものであると考えている. |

||||||

|

||||||

| <脛骨のカーブ(図14b)> 脛骨の近位部の解剖学的形状としては,大腿骨と似て遠位が尾側外側に湾曲しているので,内転すると遠位が外側にカーブし,内側に向かって凸側湾曲となる.この現象は,画像上,湾曲が強調されて見えるだけのことであり,骨が実際に変形しているわけではない.やはり文献的には誤りが多いと感じる. いわゆる「Sの字カーブ」と呼ばれる,大腿骨と脛骨の作り出す湾曲は,互いの回転差が大きいことによる画像上のマジックであり,実際に骨変形を起こしているのではないことに留意しなければならない.余程重度の先天的膝蓋骨脱臼によって,骨の変形が起こることがあるが,それは本当にまれな症例であり,われわれが時折一般診療で遭遇する「Sの字カーブ」「湾曲変形」は,筆者の経験から述べると,的確な治療の後には,正常に復することができる(図14(2),(3)). 新しい診断法として,AP像における大腿骨骨頸部の角度,大腿骨のカーブ,外顆内顆の見え方,膝蓋骨脱臼,脛骨粗面の位置,脛骨のカーブ,脛骨と腓骨が作る間隙の面積,踵骨の方向,以上8点について精査する方法を2004年の第25回動物臨床医学会年次大会のイブニングセミナーで詳しく述べた(図15)[10]. |

||||||

|