僗僩儗僗愢 Garm乵22乶偵傛傝棏憙擷庮媿偺暃恡偼庮戝偟偰偄傞偙偲偑1949擭偵曬崘偝傟偰埲棃丆僗僩儗僗偑棏憙擷庮偺堦場偱偁傞壜擻惈偑峫偊傜傟偰偒偨丏Liptrap傜乵39乶偼惓忢媿偵暃恡旂幙巋寖儂儖儌儞乮ACTH乯傪搳梌偡傞偙偲偵傛傝棏朎擷庮傪桿婲偱偒傞偙偲傪曬崘偟偨丏挊幰傜乵33乶偼偙偺ACTH偺搳梌偵傛傝桿婲偝傟偨棏朎擷庮偺敪惗夁掱偵偍偄偰惈態巋寖儂儖儌儞偍傛傃惈僗僥儘僀僪儂儖儌儞擹搙偺摦懺偵偮偄偰専摙偟偨寢壥

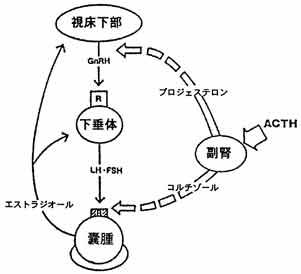

丆擷庮偺敪惗夁掱偵偼惓忢媿偱傒傜傟傞攔棏慜偺LH偍傛傃FSH偺僒乕僕偺徚幐偡傞偙偲傪柧傜偐偵偟偨乮恾3乯丏傑偨LH偍傛傃FSH偺僒乕僕徚幐偺慜偵偼暃恡桼棃偺僾儘僕僃僗僥儘儞偍傛傃僐儖僠僝乕儖偺憹壛偍傛傃棏憙桼棃偺僄僗僩儘僕僃儞偺尭彮偑娤嶡偝傟偨丏偝傜偵暃恡偐傜偺儂儖儌儞暘斿憹壛偑帇彴壓晹乗壓悅懱乗棏憙宯偺婡擻傪梷惂偡傞婡峔偵偮偄偰夝柧偡傞偨傔丆invitro偺幚尡宯傪梡偄偰専摙偟丆崅擹搙偺僾儘僕僃僗僥儘儞偼帇彴壓晹偐傜偺GnRH曻弌傪梷惂偡傞偙偲側傜傃偵崅擹搙偺僐儖僠僝乕儖偼棏朎梓棻憌嵶朎偺LH儗僙僾僞乕傪尭彮偝偣丆僄僗僩儘僕僃儞偺暘斿傪梷惂偡傞偙偲傪柧傜偐偵偟偨乵31,

32乶丏偙傟傜偺寢壥偐傜丆ACTH搳梌偵傛傞棏朎擷庮偺敪惗夁掱偵偼丆暃恡偐傜偺僾儘僕僃僗僥儘儞暘斿憹壛偑帇彴壓晹偐傜偺GnRH曻弌傪梷惂偟丆堦曽丆僐儖僠僝乕儖偺憹壛偼棏朎偺LH儗僙僾僞乕偍傛傃僄僗僩儘僕僃儞暘斿傪尭彮偝偣丆偦偺寢壥

LH偍傛傃FSH偺僒乕僕偑徚幐偟丆棏朎偑攔棏偣偢偵擷庮壔偡傞偲偄偆堦楢偺壜擻惈偑峫偊傜傟偨乮恾4乯丏 傑偨慜弎偟偨傛偆偵丆柹梤偱偼僄儞僪僩僉僔儞偺慡恎惈搳梌偵傛偭偰丆帇彴壓晹偐傜偺CRH曻弌偑憹壛偟丆偙傟偵帪娫揑偵屇墳偟偰GnRH偺曻弌偑尭彮偟偰偄傞偙偲偐傜乵4乶丆CRH偑帇彴壓晹撪偱GnRH曻弌傪梷惂偡傞婡峔傕懚嵼偡傞壜擻惈偑帵嵈偝傟偰偄傞丏

丂 偍傢傝偵乗棏憙擷庮偺杊彍偲帯椕偵岦偗偰乗 媿偺棏憙擷庮偑弶傔偰悽偵曬崘偝傟偰偐傜170擭偑宱夁偟偨崱偱傕偦偺敪惗尨場偲婡峔偵偮偄偰偼側偧偑懡偔丆尰応偱偼偦偺尨場傪摿掕偱偒側偄傑傑儂儖儌儞帯椕傪幚巤偡傞偙偲偑懡偄丏棏憙擷庮傪杊彍偡傞偵偼丆偦偺尨場傪摿掕偡傞娙曋側曽朄傪奐敪偡傞偙偲偑嵟傕廳梫偱偁傠偆丏偨偲偊偽丆彨棃丆堚揱揑孹岦偺偁傞棏憙擷庮媿偺堚揱巕堎忢傪摿掕偱偒傟偽丆堚揱巕恌抐傪幚巤偟丆堎忢媿傪搼懣偟偰偦偺敪惗傪尭傜偡偙偲傕壜擻偵側傞偱偁傠偆丏傑偨帞椏偺栤戣偵婲場偡傞擷庮偺応崌丆寣塼拞偺旝検 惉暘偺掅壓傗僄僗僩儘僕僃儞條暔幙偺専弌傪恦懍偵専嵏偱偒傞曽朄偺奐敪偑朷傑傟傞丏偝傜偵壠抺偺僗僩儗僗傪媞娤揑偵昡壙偱偒傞庤朄傪奐敪偟偰丆僗僩儗僗梫場傪攔彍偡傞偙偲偱丆偦傟偵婲場偡傞擷庮傪杊彍偱偒傞壜擻惈側偳偑偁偘傜傟傛偆丏 尰嵼媿偺棏憙擷庮偺帯椕朄偲偟偰偼丆GnRH傕偟偔偼僸僩鉕栄惈惈態巋寖儂儖儌儞乮hCG乯偺搳梌偵傛傝棏憙偵墿懱傪宍惉偝偣傞曽朄乵37乶傗丆僾儘僕僃僗僥儘儞曻弌銽撪憓擖惢嵻傪堦掕婜娫棷抲偡傞曽朄乵9乶側偳偑庡偲偟偰幚巤偝傟偰偄傞丏偙偺帯桙婡峔偲偟偰偼墿懱婜儗儀儖偺僾儘僕僃僗僥儘儞偑惈拞悤偵嶌梡偟偰惈態巋寖儂儖儌儞偺暘斿傪揔惓壔偟丆墿懱戅峴屻偵惓忢側敪忣廃婜偑塩傑傟傞偙偲傪婜懸偡傞傕偺偱偁傞丏偟偐偟丆偦傟傜偺儂儖儌儞嵻帯椕傪幚巤偟偰傕擷庮偑嵞敪偡傞椺傕偁傝乵35, 42乶丆寣拞偺僾儘僕僃僗僥儘儞擹搙傪堦掕婜娫憹壛偝偣傞帯椕朄偩偗偱偡傋偰偺擷庮媿傪帯桙偝偣傞偙偲偼晄壜擻偲巚傢傟傞丏墿懱傪宍惉偝偣傞儂儖儌儞傗僾儘僕僃僗僥儘儞埲奜偺栻嵻偱帇彴壓晹乗壓悅懱宯偺婡擻夞暅傪恾傞曽朄傗丆LH僒乕僕偵懳偡傞姶庴惈傕偟偔偼LH儗僙僾僞乕検 偺掅壓乵28, 29, 31, 34乶側偳偺棏朎婡擻偺堎忢傪廋暅偡傞帯椕朄偺奐敪傕昁梫偲峫偊傜傟傞丏 杮峞偺幏昅偵偁偨傝偛彆尵傪偄偨偩偒丆傑偨偛峑墈偄偨偩偄偨戝嶃晎棫戝妛戝妛堾擾妛惗柦壢妛尋媶壢廱堛椪彴斏怋妛島嵗偺郪揷丂曌嫵庼偵怺幱偡傞丏 媿偺棏憙擷庮偼暘曍屻偺憗婜乮暘曍屻16乣45擔乯偵懡敪偡傞偙偲偑曬崘偝傟偰偄傞乵18乶丏Cook傜乵13, 14乶偼旕擠怭媿偵丆擠怭枛婜偺寣拞擹搙偵旵揋偡傞検偺僄僗僩儔僕僆乕儖h17兝偲僾儘僕僃僗僥儘儞傪7擔娫搳梌偟偨偲偙傠丆偦偺廔椆帪偐傜栺1僇寧屻偵敿悢偺媿偵棏朎擷庮偑敪惗偡傞偙偲傪曬崘偟丆偦偺擷庮敪惗夁掱偱偼LH僒乕僕偼徚幐偟偰偍傝丆偝傜偵棏朎敪堢帪偺LH僷儖僗偺昿搙偲怳暆偼丆惓忢偵攔棏偟偨媿偵斾妑偟偰丆崅偔側偭偰偄傞偙偲傪帵偟偨丏偙傟傜偺寢壥 偐傜丆暘曍屻憗婜偵敪惗偡傞棏憙擷庮媿偺堦晹偺傕偺偼擠怭枛婜偺崅擹搙偺惈僗僥儘僀僪儂儖儌儞偵婲場偟偰偄傞壜擻惈偑偁傝丆偦偺応崌LH偺婎掙抣偺忋徃偵傛傝LH僒乕僕偑徚幐偟偰擷庮壔偡傞婡峔偑悇嶡偝傟傞丏偟偐偟丆LH偺婎掙抣偺忋徃偑LH僒乕僕傪徚幐偝偣傞偐斲偐偵偮偄偰偼晄柧偱偁傝丆崱屻偺専摙傪梫偡傞丏 棏憙擷庮媿偺偆偪巕媨偺姶愼徢傪暪敪偟偰偄傞傕偺偑傒傜傟傞偙偲偼屆偔偐傜巜揈偝傟偰偄偨偑丆偦偺場壥 娭學偵偮偄偰偼偟偽傜偔柧傜偐偵偝傟偰偄側偐偭偨丏Bosu傜乵8乶偼暘曍屻憗婜偵僌儔儉堿惈嬠乮庡偲偟偰戝挵嬠乯偵傛傞巕媨姶愼徢偺媿偵偍偄偰丆寣拞僐儖僠僝乕儖偍傛傃PGFM乮僾儘僗僞僌儔儞僕儞偺戙幱嶻暔乯偺憹壛偑婲偙傝丆偦偺屻棏朎擷庮偑敪惗偟丆偙偺擷庮偺敪惗慜偵偼LH僒乕僕偼傒傜傟側偄偙偲傪曬崘偟偨丏偝傜偵斵傜偼惓忢側棏朎婜偺媿偺巕媨撪偵戝挵嬠僄儞僪僩僉僔儞傪拲擖偡傞偲棏朎擷庮傪桿婲偱偒傞偙偲丆側傜傃偵偦偺敪惗夁掱偵偍偄偰僐儖僠僝乕儖偺憹壛偵懕偔LH僒乕僕偼徚幐偟偨偙偲傪妋擣偟偨乵44乶丏偙傟傜偺寢壥 偼巕媨撪旝惗暔桼棃偺僄儞僪僩僉僔儞傕偟偔偼偦偺攠夘暔幙乮PG側偳乯偑暃恡傪巋寖偟偰僐儖僠僝乕儖偺暘斿傪憹壛偝偣丆偦偺寢壥 LH僒乕僕偑徚幐偟偨偙偲傪帵嵈偟偰偄傞丏偝傜偵柹梤偵僄儞僪僩僉僔儞傪慡恎惈偵搳梌偡傞偲帇彴壓晹偐傜偺暃恡旂幙巋寖儂儖儌儞曻弌儂儖儌儞乮CRH乯偲傾儖僊僯儞僶僜僾儗僢僔儞偺曻弌偑憹壛偟丆偙傟偵帪娫揑偵屇墳偟偰GnRH偲LH曻弌偺尭彮偑娤嶡偝傟偨偙偲偐傜丆僄儞僪僩僉僔儞偼拞悤偺僗僩儗僗幉傪妶惈壔偟偰丆帇彴壓晹撪偱GnRH曻弌傪梷惂偡傞婡峔偑憐掕偝傟傞乵4乶丏 堷丂梡丂暥丂專 乵1乶 Adams NR : J Anim Sci, 73, 1509-1515 (1995) 乵2乶 Bargai U : Isr J Vet Med, 43, 56-61 (1987) 乵3乶 Bartlett PC, Ngategize PK, Kaneene JB, Kirk JH, Anderson SM, Mather EC : Prev Vet Med, 4, 15-33 (1986) 乵4乶 Battaglia DF, Brown ME, Krasa HB, Thrun LA, Viguie C, Karsch FJ : Endocrinology, 139, 4175-4181 (1998) 乵5乶 Bayon D : Br Vet J, 139, 38 (1983) 乵6乶 Blanchard T, Ferguson JD, Love L, Takeda T, Henderson B, Hasler J, Chalupa W : Am J Vet Res, 51, 905-908 (1990) 乵7乶 Booth JM : Vet Rec, 123, 437-439 (1988) 乵8乶 Bosu WTK, Peter AT : Theriogenology, 28, 725-736 (1987) 乵9乶 Calder MD, Salfen BE, Bao B, Youngquist RS, Garverick HA : J Anim Sci, 77, 3037-3042 (1999) 乵10乶 Casida LE, Chapman AB : J Dairy Sci, 34, 1200-1205 (1951) 乵11乶 Cole WJ, Bierschwal CJ, Youngquist RS, Braun WF : Theriogenology, 25, 813-820 (1986) 乵12乶 Conte FA, Grumbach MM, Ito Y, Fisher CR, Simpson ER : J Clin Endocrinol Metab, 78, 1287-1292 (1994) 乵13乶 Cook DL, Parfet JR, Smith CA, Moss GE, Youngquist RS, Garverick HA : J Reprod Fertil, 91, 19-28 (1991) 乵14乶 Cook DL, Smith CA, Parfet JR, Youngquist RS, Brown EM, Garverick HA : J Reprod Fertil, 90, 37-46 (1990) 乵15乶 Dawson FLM : Brit Vet J, 113, 112-133 (1957) 乵16乶 Dohoo LR, Martin W : Prev Vet Med, 2, 655-670 (1984) 乵17乶 Dzhurova I, Marinov M, Marinov P, Tashed S, Jourova Y : Veterinar-nomeditsinski-Nauki, 22, 43-52 (1985) 乵18乶 Erb HN, White ME : Cornell Vet, 71, 326-331 (1981) 乵19乶 Farin PW, Youngquist RS, Parfet JR, Garverick HA : J Am Vet Med Assoc, 200, 1085-1089 (1992) 乵20乶 Findlay JK, Buckmaster JM, Chamley WA, Cumming IA, Hearnshaw H, Goding JR : Neuroendocrinology, 11, 57-66 (1973) 乵21乶 Garcia-Bojalil CM, Staples CR, Thatcher WW, Drost M : J Dairy Sci, 77, 2537-2548 (1994) 乵22乶 Garm O : Acta Endocrinol, Suppl 3 (III), 1-144 (1949) 乵23乶 Garverick HA : J Dairy Sci, 80, 995-1004 (1997) 乵24乶 Hamilton SA, Garverick HA, Keisler DH, Xu ZZ, Loos K, Youngquist RS, Salfen BE : Biol Reprod, 53, 890- 898 (1995) 乵25乶 Inaba T, Mezan M, Shimizu R, Nakao Y, Mori J : Jpn J Vet Sci, 48, 1275-1278 (1986) 乵26乶 Inaba T, Mezan M, Shimizu R, Ono T, Mori J : Jpn J Vet Sci, 49, 1021-1025 (1987) 乵27乶 Johnson AD, Legates JE, Ulberg LC : J Dairy Sci, 49, 865-868 (1966) 乵28乶 愳庤寷弐丆堫梩弐晇丆怷丂弮堦丗壠抺斏怋妛嶨帍丆35丆106-112乮1989乯 乵29乶 Kawate N, Inaba T, Mori J : Anim Reprod Sci, 23, 273-281 (1990) 乵30乶 Kawate N, Inaba N, Mori J : Anim Reprod Sci, 24, 185-191 (1991) 乵31乶 Kawate N, Inaba T, Mori J : Anim Reprod Sci, 32, 15-25 (1993) 乵32乶 Kawate N, Inaba T, Mori J : Anim Reprod Sci, 34, 93-100 (1993) 乵33乶 Kawate N, Inaba T, Mori J : J Vet Med Sci, 58, 141-144 (1996) 乵34乶 Kawate N, Morita N, Tsuji M, Tamada H, Inaba T, Sawada T : Vet Rec, 147, 272-274 (2000) 乵35乶 愳庤寷弐丆捯丂丂惤丆嬍揷恞捠丆堫梩弐晇丆郪揷丂曌丗擔廱夛帍丆53丆195-199乮2000乯 乵36乶 Kawate N, Yamada H, Suga T, Inaba T, Mori J : J Vet Med Sci, 59, 463-466 (1997) 乵37乶 Kesler DJ and Garverick HA : J Anim Sci, 55, 1147-1159 (1982) 乵38乶 Krege JH, Hodgin JB, Couse JF, Enmark E, Warner M, Mahler JF, Sar M, Korack KS, Gustafsson J-A, Smithies O : Proc Natl Acad Sci USA, 95, 15677-15682 (1998) 乵39乶 Liptrap RM, McNally PJ : Am J Vet Res, 37, 369-375 (1976) 乵40乶 Moreira ELT, Nascimento EFD, Chquiloff MAG, Do-Dasimento EF : Arguivos da Escola de Medicina Veterinaria da Universidade Federal de Bhia, 14, 25-39 (1991) 乵41乶 Nanda AS, Ward WR, Dobson H : Br Vet J, 145, 39-45 (1989) 乵42乶 Nanda AS, Ward WR, Williams PCW, Dobson H : Vet Rec, 122, 155-158 (1988) 乵43乶 Nelson JF, Bergman MD, Karelus K, Felicio L : J Steroid Biochem, 27, 699-705 (1987) 乵44乶 Peter AT, Bosu WTK, DeDecker RJ : Am J Vet Res, 50, 368-373 (1989) 乵45乶 Rodgers RJ, Clarke IJ, Findlay JK, Brown A, Cumming IA, Muller BD, Walker SK : Aust J Biol Sci, 33, 213-220 (1980) 乵46乶 Schomberg, DW, Couse JF, Mukherjee A, Lubahn DB, Sar M, Mayo KE, Korach KS : Endocrinology 140, 2733-2744 (1999) 乵47乶 Stevenson JS, Call EP : J Dairy Sci, 71, 2572-2583 (1988) 乵48乶 悰丂揙峴丆拞愳丂柧丆媑懞攷暥丆怉揷丂摍丗擔杮晄擠妛夛嶨帍丆36丆216-221乮1991乯 乵49乶 Wiltbank JN, Tyler WJ, Casida LE, Fosgate OT, Sprain DG : J Dairy Sci, 36, 1077-1082 (1953) |

丂