![]()

|

ゴリラのエキノコックス症発症とその対策を振り返る

小菅正夫† 坂東 元(北海道旭川市旭山動物園) |

|

以下,ゴリラのエキノコックス症発症の経過と旭川市が実施したエキノコックス対策,およびそのことに対する社会の反応について振り返る. |

北海道におけるエキノコックス症は,1937年に礼文島でヒトから発見され,その後,1965年からは,根室,釧路地区において次々とヒトへの感染が認められた.この時点まではエキノコックス症は,道東の風土病的な扱いをされてきたが,1982年東藻琴町でブタへの感染が発見されて以来,全道各地で感染したキタキツネや野ネズミ,ブタなどが発見され,それと平行してヒトの感染例も道内各地に拡がっていった.衛生対策を担当する 北海道保健環境部は,1993年4月より全道一円をエキノコックス汚染地域とし,ヒトの感染予防対策を講じていた.このような社会状況の中で,当園で飼育中のローランドゴリラがエキノコックス症を発症し死亡した. |

図1 エキノコックスの生活環(多包条虫) |

既往歴は,1985年より鼻の右横に頑固な排膿を伴う小膿瘍ができ,なかなか根治せずに経過していた他は,特筆すべきものはなかった (表1) |

|

同年10月20日,朝から3回の発作を連続して起こした.転倒してから起立するまでに10分から15分ほどかかり,その間は意識の混濁が認められた.3回目の発作時に塩酸ケタミンで麻酔し,室内に収容後,低分子デキストラン1lの点滴を行った.翌21日朝には意識がはっきりしていたが,右上下肢と顔面,特に右側口唇の麻痺が認められたため脳血管障害と診断し,アスピリン1gを3回にわけ連日投与した.麻痺は徐々に回復し,1994年1月中旬にはほとんど消失した. 1993年12月中旬より,左頸部の皮膚に鶏卵大の糜爛が認められ,次第に胸部にまで拡大してきたため,1994年2月11日よりアスピリンの投与を中断した.ところが,3日後の14日朝,寝室内に転倒した痕跡があり,動作も緩慢で軽度の顔面麻痺が認められたため,再度投薬を開始した.皮膚糜爛の悪化を懸念し,以後パナルジン(塩酸チクロピジン)に変更したが,嗜好性が悪く糜爛の改善もみられないため,3月17日よりアスピリンに再変更した. 1994年6月6日夕方,突然大きな声を発し,前回までとは違った激しい痙攣発作を起こした.5分間程度で回復したが,1時間後に再度痙攣を起こし,一時的な口唇の下垂が認められた(図2).翌7日にも同様の痙攣を確認しているが,痙攣はいずれも唇,上下肢から始まり,全身に激しい癲癇様の痙攣を起こす,いわゆる「ジャクソン型痙攣発作」であった.発作は5分間程度で回復するが,軽度の麻痺を伴っていた.しかし,それも数日で回復していた. 以来,機嫌のいい日と悪い日がはっきりとし,食欲にもむらが出始めた.同様の発作が6月25日午後,3時間の間に4回連発したため,抗痙攣薬(ヒダントール9錠×3回/日)の投与を開始した. 7月に入り,痙攣発作は確認できなかったが,口唇の下垂が時折認められたので,数回の痙攣発作を起こしていたものと推察される.食欲の不振は続き,頭痛がするらしく,時折頭を抱え,頭部の毛をつかむような行動もみられた.起きている間も意識は半昏睡状態を示すことが多くなった. 7月19日朝,鼾様の呼吸音がするため声をかけたところ,体を起こし大きな声をあげて,そのまま前方に倒れ,30分後に死亡した(表2). |

図2 発作を起こしたゴリラ口唇の下垂が認められる |

|

|

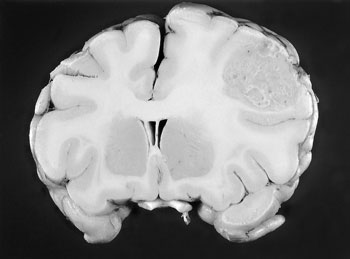

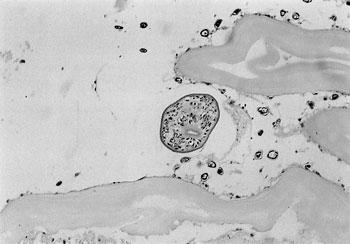

図3 大脳内のシスト |

図4 原 頭 節 |

ヒトの場合は,虫卵を経口的に接種することで感染し,10年前後の潜伏期を経て自覚症状を訴えるようになり(不定症期),続いて寄生部位の臓器機能障害が発現(完成期),全身症状の悪化を招き(末期),死亡するという経過をとるのが一般的である.多包虫のおもな寄生部位は,肝臓の他,肺,脳,脾臓,腎臓,骨などであるが,孵化した子虫が腸管を穿孔し,門脈の血流により最初に到達するのが肝臓であり,人やゴリラの場合では,門脈血が多量に流入する肝右葉が好寄生部位となる.多包虫の場合,包虫の一部が血流を介して転移することが知られており,肝臓から肺,脳などの各臓器へ転移し,二次包虫症を起こす症例がよくみられる. 今回のゴリラの場合,[1]肝臓の嚢胞が古く,腫瘍を形成して古い病巣であったこと,[2]肺臓と脳の嚢胞は比較的新しい病巣であったことから,肝臓において一次包虫が形成され,宿主の抵抗を受けながらも増殖が続き,最近になって嚢胞の部分的な崩壊が起こり,多臓器転移を起こしたものと考えられる. なお,発症時期に新たな感染があり,肺臓と脳の嚢虫が一次包虫であったことも否定できない. 臨床症状は,脳障害として発現した.肝臓が原発であるにも関わらず,肝左葉への侵襲が比較的弱かったため,食欲や一般状態からみて,肝機能は正常であったものと思われる.また,肺についても嚢胞がまだ小さかったためか,喘息様の発咳などは観察されなかった.今回のように二次包虫症の症状が発現したのちに,肝臓の包虫が発見された例がヒトでも報告されている. 臨床経過からみて,最初と2回目の虚血性発作が,脳への転移時期だったと推察できる.虚血性発作を起こした塞栓がより先へ移動したため,一時的に右半身の麻痺は回復したが,移動先で包虫が成長したため,脳を圧迫しジャクソン型痙攣発作を起こしたものと考える.すると,脳での包虫の発育期間が9カ月程度と考えられ,脳内での包虫の発育は比較的速いものと推察できる. |

|

|

[1]の飼料からの可能性として,当園では夏期間,動物園周辺の数カ所で栽培したクローバーを給餌していたことがあげられる.クローバー畑のある地域は,ヒトやブタに感染の報告があった場所から数kmしか離れておらず,キツネの行動圏から考えると,クローバー畑一帯が虫卵に汚染されていた可能性がある. [2]の直接汚染の可能性として,外周柵からのキツネの出入があげられる.キツネは園外に多数生息しており,外周柵を登ったりして侵入した形跡が認められた. [3]の虫卵が運ばれてきた可能性としては,水や風によって虫卵が拡散されることが指摘されている.動物園は旭山の中腹に位置しており,大雨の際には動物園外の草地からも濁流が流れてくるため,虫卵が水流に乗って獣舎近くまで運ばれる可能性は否定できない.ゴリラは檻の隙間から手を出して,地面に触れることができたので,感染する機会は十分にあったものと考えられる. また,虫卵は薬剤には強い抵抗性を持つため,通常の踏み込み薬浴槽では意味をなさず,飼育係の靴底に付着した虫卵が,直接獣舎内に運び込まれた可能性もある. 国内では,当園の他にK動物園とO動物園でオラウータンとニホンザルに本症の発生がみられているが,当園同様感染経路の特定はできていない. なお,感染経路が明らかになった例として,ロサンゼルス動物園(アメリカ)で3種類の大型類人猿が発症した報告がある.動物園が展示動物として,Echinococcus vorgeli の寄生していたヤブイヌを導入してしまい,その放飼場と類人猿の臨時放飼場とが隣り合わせにあった結果,類人猿の放飼場が虫卵で高度に汚染されてしまい,集団発症したものである. |

|

|

図5 埋設ステンレス板と鉄製忍び返し |

図6 残餌の処理 |

図7 檻から手が出ない動物舎対策 |

図8 手洗い場の増設 |

図9 エキノコックスの解説板 |

|

また,感染経路についても,某新聞社が「園内の水が原因か?」と大きな見出しで報道した.園内の水はすべて水道水であり,汚染していたとすれば,すでに旭川市民に感染が広がっているはずであり,あり得ないことであるにも係わらず,新聞社は「記事の中で断定はしていない.」として断固訂正に応じなかった. 数日して,某病院長から「感染源となるゴリラの糞便の処理はどうしていたのか.」との指摘を受け,エキノコックスの生活環を説明したが,わかってもらえなかった. 当園では,安全対策を実施したうえで平成7年度には通常どおり開園したものの,40万人近くあった入園者数は約28万人と激減し,翌平成8年度にはさらに26万人にまで落ち込んでしまった.まさにエキノコックスによる風評被害以外の何ものでもない.われわれは,「よく知らない」ということが,社会としてこれほどまでの反応を引き起こしてしまうことを体験させられた. なお,この事例の3年後にO動物園がニホンザルのエキノコックス感染を公表したが,マスコミの反応は驚くほど冷静で,パニックを起こすようなことはなかった. |

エキノコックスが全道に広がった原因は,キタキツネの生息数の増加が最も大きいことはいうまでもない.人が牧草地を造成することによりキツネにすみやすい環境を与え,畜産廃棄物や家庭から出る生ごみを投棄することによりキツネに食糧を提供してきたのである.そればかりでなく,人慣れしたキツネを観光の目玉として利用し,どんどん人の生活圏の中にキツネを呼び込んできた.自分でキツネの増える環境を用意し,自分で呼び込んでおいて,危険な病気をまき散らす動物だから駆除してしまえでは,何をかいわんやである.そもそも,エキノコックスが分布していなかった北海道にエキノコックスを運び込んでしまったのも人間なのである.礼文島では,町が野ネズミ退治と毛皮を採る目的で,千島列島の新知島からエキノコックスに感染していたキツネを持ち込んだのが原因だし,根室・釧路地方では,沖合いの歯舞諸島で養狐業者に放置されたキツネが,冬期間に流氷で陸続きとなる根室半島に上陸したことが原因とされている. エキノコックス対策のポイントは,エキノコックスの生活環から人が遠ざかればよいだけである.生ゴミの適正な処理によってキツネの食糧を断つことで,キツネは人間社会に頼らなくなり,自然が養える個体数にまで生息数が落ち込むはずである.さらに,観光客の給餌をやめさせれば,その効果はより大きくなる. エキノコックス対策でもう一つ重要なことがある.それは畜犬の管理である.イヌもエキノコックスの好適な終宿主なので,放し飼いにされた犬がエキノコックスに感染した野ネズミを食べてしまえば,イヌの腸内に親虫が寄生するため,人との接触頻度から考えてきわめて危険な存在となる. 野生動物に係わるさまざまな人間の被害は,多くの場合,人間社会の側に起因している場合が多く,われわれはそのことを動物の側に立って訴えていきたいと考えている. |

稿を終えるに当たり,ゴリラの治療および病理解剖に関してご指導ご尽力を賜った佐古和廣医師と和田好洋獣医師,ならびにご協力いただいた多くの方々に改めて感謝の意を表します. |

|

||||||