国際化された農業経営のもとで,わが国の農業基盤が大きく揺らぎ,畜産業にも大きな影響を及ぼしている.「食料・農業・農村基本法」において食料の自給率の向上と農業の多面的機能の発揮,農業の持続的発展や農村の振興が提唱されているが,平成15年から「家畜排泄物の管理の適正化と利用に関する法律」が適用され,糞尿処理に多額の投資が求められている.また,一昨年発生した口蹄疫や昨年発生したBSE,さらに生産物の不正表示問題は生産者と消費者の信頼関係を大きく損なう結果となり,日本の畜産業はかつてない打撃を被っている.消費と流通機構が正常に機能していない現在,畜産業の進むべき道も大きく変化しようとしている.

このような状況下における畜産物価格の低迷は,飼養管理技術の見直しやコスト削減など畜産農家の経営方針の変更を加速し,従来の事故多発傾向が続くことが懸念される.さらに,農業経済の国際化という時代の流れとBSEの発生により,畜産業にかかわる関係者が農業共済(家畜共済)という保険システムを含め,新たな視点で畜産業をどのように支援するか,早急な対応を迫られている.本稿では,農業共済組合連合会(以下,NOSAIという)に勤務している者として,産業動物医療の現状と今後について私見を述べたい.

1.産業動物医療の現状と問題点

1)家畜共済事業 |

家畜共済の加入農家戸数は,乳牛と肉用牛のいずれも平成元年以降著しく減少し,加入家畜頭数はほぼ横ばいで(図1),1戸あたりの飼養頭数が増加する傾向にある.病傷事故と死廃事故は年々増加しており,頭数被害率(発生頭数/加入頭数)は,病傷事故で乳牛が96%,肥育牛が35%,繁殖牛の親牛で56%,子牛で49%,また,死廃事故では乳牛が8.2%,肥育牛が3.4%,繁殖牛の親牛で1.6%,胎児と子牛で4.6%と高い水準にあり,このため家畜共済の掛金率は総じて高い状況にある.おもな死廃事故として,乳牛では乳房炎や関節炎,ダウナー症候群や第四胃変位,肉用牛では肺炎や腸炎のほか,新生子疾患が多発している(図2).これは家畜の生理を無視した濃厚飼料の多給や近交係数の高い交配など,経済優先の飼養管理,飼養規模の拡大,家畜の能力改良と関連がある.

産業動物医療に携わる獣医師のなかで,NOSAI診療所の獣医師は診療シェアの約半数を占めている(図3).しかし,NOSAIにおける新規獣医師の採用状況は,つい10年程前までは募集しても応募者が少なく,「産業動物の臨床獣医師不足」といわれたのに対し,ここ数年は全国で30名程度しか採用できない状況にある(図4).指定獣医師の高齢化ばかりでなくNOSAI獣医師においても年齢構成の不均衡が進んでいる. |

|

| 図1 家畜共済加入農家戸数と家畜頭数の推移 |

|

| 図2 死廃事故頭数の推移(多発疾病) |

|

| 図3 臨床獣医師の構成とNOSAI獣医師の診療シェア |

|

| 図4 全国のNOSAIにおける新規獣医師の採用状況 |

| 2)疾病の発生防止策 |

多発する事故を未然に防止するため,NOSAIでは種々の対策を講じている.NOSAIが行う損害防止事業には,国の補助を受け,持定の疾病(乳牛の乳房炎,繁殖障害やケトン症等)を未然に防止するための特定損害防止事業のほか,各県のNOSAIやNOSAI組合等が独自に実施する一般損害防止事業がある.NOSAI宮城では,[1]代謝プロファイルテストを応用した乳牛や肥育牛の栄養管理指導,[2]搾乳立会による搾乳衛生や搾乳手順などの搾乳管理指導,[3]定期的な繁殖検診による繁殖管理指導,[4]削蹄や削蹄立会による護蹄管理指導などを実施している.

これらの損害防止事業を実施した場合,乳量の増加や空胎期間の短縮など生産性の向上が認められるが,事故の低減には直接寄与しない傾向がある.その要因としては,第1に牛の改良が進み,飼料給与技術も大きく変化して乳量や乳質が飛躍的に向上したこと,第2に事故低減の方法論の問題で,獣医師は個体診療が忙しく,生産獣医療の実践が中途半端になりやすいこと,第3に個体診療は病傷事故として損害の補填がされるが,損害防止事業は一定予算の中で実施されるため,農家負担が求められる場合があることから,本事業に対する農家の意識が低いこと,第4にNOSAIと畜産関係機関との連携が十分でなく,関係機関が協力して農家指導を行う体制になっていないことがあげられる. |

| 3)臨床獣医師の技術研修 |

NOSAIや獣医師会,各種学会で講習会が開催されており,各県のNOSAIでも研究部会や研究班を設置して獣医師の自主的な活動を支援している.しかし,獣医師が仕事に追われて参加できないなど技術研修は十分とはいえない状況である.実際,NOSAIでの新たな診療技術の開発が少なく,大学でも産業動物に関する研究が少ない現状にある.これは臨床現場からの情報発信が少なく,また,行政と大学,研究機関との連携が弱いために,最新の研究成果や情報が臨床獣医師を含めた現場に普及していないことが原因と考えられる.

新規獣医師の臨床研修では,講義と実習によって基本的な診療技術,その後,往診同行によって実際の診療や生産獣医療を教育している.しかし,効果的な臨床研修が行われているとはいいがたい.その要因として,研修を担当する獣医師の問題と研修を受ける新規獣医師の問題がある.特に最近,新規獣医師は知識が豊富で性格が素直である反面,意欲と自主性に乏しく,農家と良好な関係を築けない傾向もあり,その再教育を含めて対応に苦慮している. |

2.産業動物医療の今後

1)家畜共済事業 |

家畜共済の加入戸数は,平成元年以降著しく減少したが,今後も減少傾向が続き,4〜5年後には平成元年に比べて50%以下になると予想される.また,加入頭数は現在まで横ばいで推移したが,今後,口蹄疫やBSEの問題,「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」への対応等のために著しく減少すると予想される.したがって,NOSAIを含めた産業動物の関係者にとって,きわめて厳しい経営を強いられることになる.

NOSAI獣医師は,畜産農家の生産性向上と経営安定,安全で高品質な食料の供給,家畜伝染病の防疫などの点で,今後とも重要な役割を果たすことが期待されている.その活動を保証するためには,診療所の統廃合や事務の合理化によって経営の安定を図り,事故低減によって共済掛金の負担軽減を図るとともに,共済加入や給付方式のメニューを増やして農家ニーズに応えるなど,家畜共済制度を維持発展させることが課題となる.

一方,現実的で緊急な課題として,生産獣医療の充実強化と高度獣医療の実践を図って,畜産農家を支援することが最重要課題だと認識している. |

| 2)生産獣医療の充実強化と牛群管理システムの活用 |

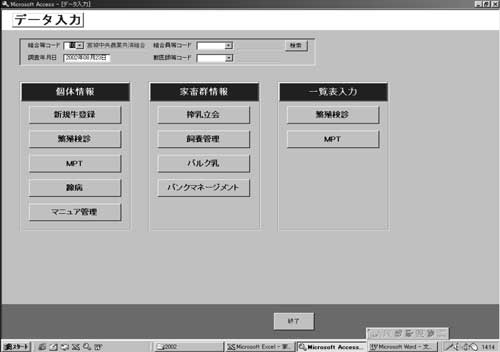

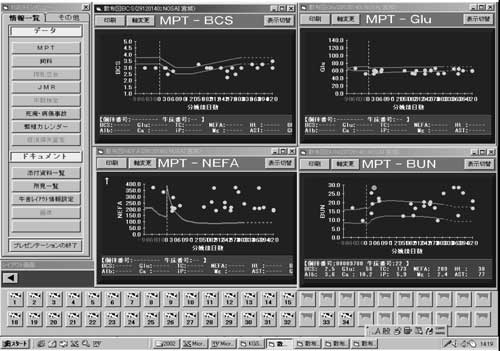

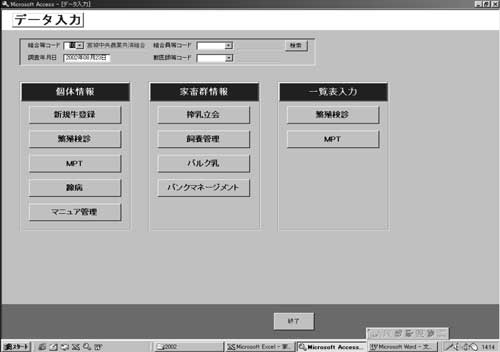

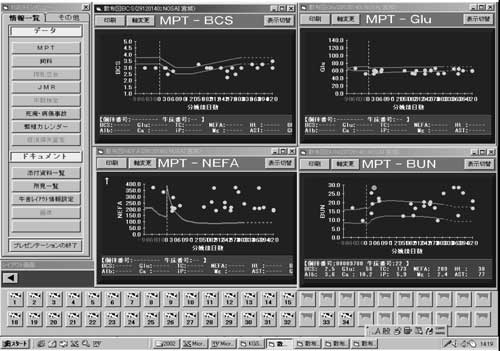

農家の飼養家畜を群単位とみなし,それに係る諸情報を情報分析処理機器を活用して指導体制を確保する新たな損害防止の取り組みとして,平成12年度から「家畜群疾病情報分析管理事業」が開始された.本事業は乳牛,肉用牛,豚の各畜種の疾病別に計10種類の情報管理システムを開発し,その普及,農家指導,事故の低減を図るもので,その後,管理システムの開発と普及を支援する「家畜生産衛生向上対策事業」も導入され,全国で各畜種の血液成分標準値の作成が進んでいる.NOSAI宮城では「乳用牛の周産期疾患」を担当してシステムの開発と現場への普及定着に取り組んでいる.本システムは,種々の個体情報や家畜群の情報を入力することによって,各牛群はもちろん各地域や全国でデータベースとして活用することが可能となっている.データの出力は農家にとって理解しやすく,指導する獣医師にとっては農家ニーズに対応した項目を強調できるなど,操作しやすいものになっている(図5,図6).

本システムを活用して牛群の問題を分析し,改善指導と評価を行うという一連の生産獣医療を効果的に実践すること,およびその効果として事故を低減し,生産性の向上を図ることが期待されている.さらに,本システムの普及と定着を図るために獣医師の研修を行い,家畜群管理に関する意識改革を図ることが最も重要である.

今後は,牛群管理データベースを大学や研究機関と共有して活用できるような体制を整備する予定である.さらに,今年度から画像電送システムの開発が予算化され,各種画像をパソコンに取りこみ,ネットワークを利用して遠隔地での診断に役立てたり,データベース化して利用することを検討している. |

|

| 図5 牛群管理システム(データ入力) |

|

| 図6 牛群管理システム(データ例) |

| 3)産業動物臨床研修センターの構想 |

産業動物臨床研修センターの構想は,産業動物医療の新しいシステムを構築する試みである.本センターは,各県のNOSAIと大学や研究機関,地域行政が協力して診療技術や損害防止技術の開発,家畜群管理技術の開発,臨床現場で摘発される不明疾病の解明,次代を担う人材の育成を図り,これによって産業動物の臨床現場へ高度獣医療と最新情報を提供するとともに,新しい飼養管理技術の普及と啓蒙,畜産農家の経営安定に資することが目的である(図7).具体的な業務内容としては,産業動物の健康維持や生産性向上に関する調査研究,地域畜産と農家ニーズに対応した診療や損害防止技術の開発,不明疾病の発生や疾病発生動向の変化など,家畜の生産阻害要因の摘発と開発のほか,産業動物臨床獣医師の自主的な研究活動の支援,大学の産業動物臨床研究や学生実習の支援を想定している.これら事業を行うためには,検査や研究のための施設,診療や入院のための施設,学生実習のための宿泊施設が必要となる.

このセンター構想を実現するため,すでに3年前から東北地区で家畜臨床連絡会議と研究部会を設置し,具体的な活動を開始してNOSAIのネットワークを構築している.今後,大学や研究機関の先生方の指導と協力を得て強力なネットワークを確立すること,およびその設立と運営のための資金を解決することが最大の課題となる.

今後の産業動物医療では,NOSAIと大学や研究機関,地域行政が密接に連携し,生産獣医療の充実強化と高度獣医療の実践を図って,畜産農家を支援することが不可欠である.NOSAIばかりでなく,産業動物医療を担う多くの獣医師とともに,新しいシステムを構築する必要がある.畜産の振興を図り,食料の自給率向上を目指し,消費者が安心できる安全な畜産物を生産するために,畜産関係者が一致協力して新しいシステムの構築を図ることが緊急の課題であり,これら課題を克服することがわれわれ世代の責任と認識している. |

|

| 図7 産業動物臨床研修センターの趣旨と目的 |

|

![]()