資 料

米国東部における先進的バイオ産業の動向と獣医学部の現況

福岡県アメリカバイオ産業調査報告から

藏内勇夫(福岡県議会議長,(社)福岡県獣医師会長)

| 本年4月21日から,杉岡洋一前九州大学総長はじめ白石勝洋久留米市長ら一行23名でバイオ産業の拠点であるアメリカ東部を訪問した.目的は,福岡県がバイオ産業集積の拠点形成を目指す「福岡バイオバレープロジェクト」推進の参考にするためで,世界最先端のバイオクラスターを有するアメリカ東海岸における先進的な取り組みを調査することにあったが,同時に獣医学部の現況を視察したので,以下にその概要を報告する. |

|

|

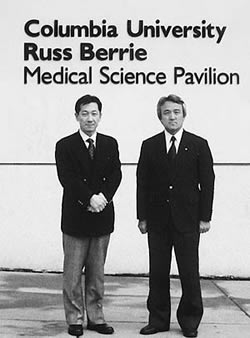

| コロンビア大学ビジネステクノロジーセンターにて (向かって左が松家福岡県新産業技術振興課長,右が筆者) |

|

|

| ノースカロライナ州立大学獣医学部にて (ニール・オルソン副学長(中央)を囲んで,向かって右から3人目が齋藤弥代子先生) |

|

|

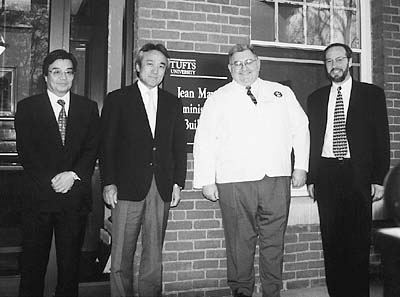

| タフツ大学獣医学部にて (向かって左から中島副知事,筆者,フィリップ・サーシュ学部長,ジョセフ・マクマナス副学部長) |

|

|

| ボストン大学バイオスクエアにて |

|

|

------------------------------------------------------------------- |

最後に,今回の調査に同行された杉岡洋一前九州大学総長は,「是非とも九州大学に獣医学部が必要である.」と改めて認識され,杉岡氏が会頭を勤める2003年の日本医学会総会では,医学と獣医学に関するテーマを設けたい意向であることを付記する.

|

------------------------------------------------------------------- |